千帆过尽,岁月留下的是无数值得细细品味的体悟;时光荏苒,总有些珍贵的记忆值得深藏心底。请跟随我们的脚步,去感受他们光阴里的风采,倾听他们照片背后的故事。

1985年8月,江苏省骆马湖控制工程管理处与江苏省第三抗旱排涝队合并重组,正式成立江苏省骆运水利工程管理处。处机关坐落于宿迁闸北首(今抗排队院内),抗排一队、抗排三队、处水文站三个下属单位也在此扎根。物资仓库、机关招待所、职工大食堂等配套设施一应俱全,构建起功能完备的工作生活体系。晨光里,职工忙碌的脚步声唤醒大院;暮色中,谈笑声回荡,工作与生活在此交织,形成独特的集体记忆。在这样充满生机的环境中,一支吃苦耐劳、勇于拼搏的水利队伍茁壮成长。

重任在肩:开启工程建设新征程

1987年2月,江苏省水利厅筹备开展黄墩湖滞洪区微波通信预警系统建设工程。该工程计划在宿迁、邳县和睢宁三县制造安装16座微波通讯铁塔——45米(T45)钢框架式微波发射主塔一座,35米(T35)铁塔5座,30米(T30)铁塔4座,25米(T25)铁塔6座以及铁塔基础打桩、钢筋混凝土基础浇筑、防雷接地制造安装。

其中T45主塔设置在当时的骆运管理处机关办公楼后面(现抗排队办公楼);其余铁塔设置零散,涵盖睢宁水利局、邳县水利局等地,以及我处皂河闸、房亭河闸和黄墩湖周边乡镇。

当时水利建设工程不搞对外招投标,而是以 “上级指定” 为主要分配原则,实行“领导人负责制”。此项目中,省骆运管理处承担 T45主塔、4座T30和6座T25铁塔的制造安装任务,同时负责所有铁塔的基础打桩、混凝土浇筑及防雷接地制造安装、测试等工作;省秦淮河管理处则负责5座T35铁塔的制造安装。整个工程概预算投资60余万元,在职工月工资仅一二百元的年代,这可是一项规模空前的建设任务。

图1:45米主发射塔(如今仍屹立在抗排队院内)

迎难而上:抗排三队勇挑重担

管理处领导经慎重考虑,将铁塔制造安装、塔基础打桩等关键任务交给了仅有32名职工的抗排三队。尽管队中金工、机修两大车间人才济济,钳工、焊工等工种配置完备,但队中缺乏大型机械设备,且从未承接过如此大规模的工程,挑战不言而喻。然而,队员们没有丝毫退缩,“没有打桩机械,我们自己造!没有大型起重设备,就靠肩扛人抬!” 一句句誓言,彰显着他们献身水利事业的坚定决心。

图2:45米主发射塔制作现场(抗排三队干部职工用人力翻转塔段)

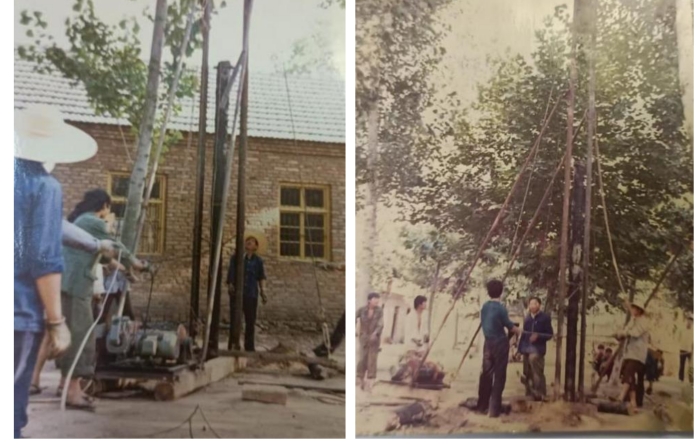

为提高工程效率,施工过程中,铁塔制造与基础打桩同步推进。铁塔制造环节采用分段式工艺,需依次完成各塔段制作,再将其拼接成“一条龙”完整结构,同时需要精确修正空间位置尺寸,才能完成安装前的对接工序。施工时,首先用工字钢搭建数十米长的 "铁塔地模",为焊接作业筑牢基础。在“地模”上每完成一个塔段平面焊接,就需翻转塔段进行另一面焊接,整个塔段焊接需经历4次翻转,全靠施工人员人力完成。与此同时,基础打桩作业在黄墩湖滞洪区各施工点同步展开。面对复杂的地质和野外环境,抗排三队充分发挥制造加工机械的技术优势,自主研发出"便携式轨道打桩机"。这款打桩机由枕木底座、特制轨道(钢管与角铁焊接组合)、顶梁、斜拉杆、300公斤锤头和卷扬启闭机六个核心部件组成。其中,对卷扬启闭机的创新改造尤为关键:在减速机构与滚筒间增设的特种手柄,内置"三齿轮啮合机构",当锤头触碰到轨道顶端的行程开关时,齿轮立即脱离啮合,使锤头以9.8米/秒的自由落体加速度冲击木桩,成功解决了野外复杂环境下的打桩难题,其实用性在多个施工现场得到充分验证。

工程推进期间,处党委全力支持,每当出现人力、设备缺口时,便立即协调基层站所全力支援抗排三队。随着铁塔制造完成,更艰巨的安装阶段随即到来。

图3:黄墩湖片区各施工点作业现场

众志成城:攻克45米主塔难关

45米主发射塔安装,是铁塔安装阶段首场硬仗,也是骆运人首次独立承担的大型钢结构施工项目。

江苏主汛期为每年6~8月,省防指要求必须在5月15号前完成45米主发射塔T45安装工程,5月底前完成全部铁塔安装工程,6月初完成全网调试运行。作为汛期前的重点工作,这一时间节点要求成为不容突破的刚性红线!

5月13日,抗排队紧急集结打桩、制造等各工地人员,在处机关篮球场召开动员大会。动员现场大家斗志昂扬,誓要在两天内攻克主塔安装,提前完成任务。然而到了运输环节,新的问题接踵而至:当时的宿迁,根本没有汽车吊和平板运输车可用,常规运输方案彻底受阻。面对困难,施工人员迅速转变思路,就地取材——将两辆马拉板车作为临时运输工具,他们借助手拉葫芦缓缓吊起塔段,两头放在板车上,好似“二人抬”,将塔段逐一运往处机关办公楼后的安装现场。塔段对接时,技术要求极为严苛,工作人员需要将塔段钢板扣件精准对齐,并将螺栓进行连接后施加焊接。在拼接整座铁塔时,不仅要确保四条边线的直线精度,更要将45米高度上塔尖钢杆避雷针至塔脚四角交叉连线中心点的距离,严格控制在直径5厘米的圆圈内。面对如此高难度的技术指标,三队干部职工凭借精湛技艺与严谨态度,不仅达成既定标准,更将误差范围压缩至直径2.5厘米,卓越的工程精度赢得水利厅的高度赞誉。

为达成“高质量、高速度、零事故”提前完工的目标,5月13日,三队干部职工开启了长达一天一夜的连续奋战。挑灯夜战的施工现场,机器轰鸣声与金属碰撞声此起彼伏,即便汗水浸透衣衫,大家也未曾有丝毫懈怠。当14日清晨第一缕阳光洒落,一座45米高的铁塔已然静静躺在安装现场,熬过通宵的队员们面色苍白、疲惫不堪,可他们顾不上休整,立刻投入到铁塔整体吊装的准备工作中。

图4:45米主发射塔吊装前准备工作中(左三为时任管理处主任鲍晓林)

工程进入最关键的铁塔整体吊装环节。在缺乏大型汽车起重机的情况下,抗排队决定采用传统手段,仅依靠一部手摇式 “绞关机”(一种人工手摇卷扬机)、三部“四门滑轮”、两根15米长的“木扒杆”,搭配若干钢丝绳、卸夹以及8根“浪风绳”等简易工具,挑战45米铁塔的吊装难题。管理处鲍晓林主任亲临现场,对吊装前的各项准备工作进行细致检查,并全程指挥吊装作业。机关全体干部主动请缨,迅速集结在现场东端,承担起东侧4根浪风绳的牵引任务。抗排三队职工则负责西侧两根浪风绳,在铁塔起立时精准牵制,防止因惯性前倾发生危险;同时兼顾南北两侧浪风绳操作,以及塔脚定位与调整等核心技术工作。

随着一声哨响,所有人员全神贯注,在统一指挥下默契配合。绞关机的摇柄声、浪风绳的紧绷声此起彼伏,45米高的铁塔在众人合力下缓缓升起。这震撼的一幕吸引了院内职工家属、过往行人驻足围观。当铁塔稳稳竖立、精准就位的那一刻,现场内外欢呼雷动,每个人脸上的汗水都化作了胜利的喜悦。

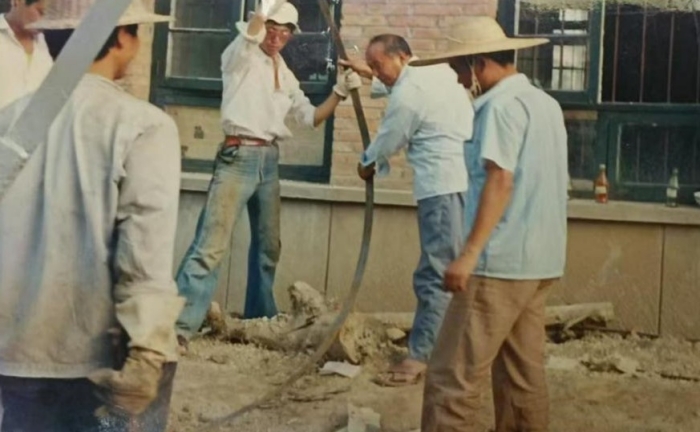

主塔吊装完成后,抗排三队立即投入后续工序。他们细致调整铁塔的重心与垂直度,并对铁塔四脚进行电焊加固。同时,严格按照规范完成防雷接地系统的安装,从塔脚到塔尖进行引雷连通焊接,并对防雷接地电阻值进行专业测试与详细记录,确保铁塔的安全性与稳定性达到最高标准 。

图5: 45米主发射塔塔脚调整加固施工现场

图6: 45米主发射塔防雷接地施工现场(右二为时任管理处主任鲍晓林)

45米主塔的成功安装,极大提振了全体人员的信心。随后,抗排三队马不停蹄奔赴黄墩湖滞洪区各施工点开展铁塔整体吊装工作。队员们日夜鏖战,不仅提前完成本处承担的所有工程任务,还主动支援秦淮河管理处,高效完成了2座T35铁塔的安装,用实际行动诠释了兄弟单位间守望相助的深厚情谊。

精神传承:铸就发展里程碑

黄墩湖滞洪区微波通信预警系统建设工程,是省骆运管理处发展历程中的一次重要实践。从工程筹备到实施,职工们夜以继日绘制图纸、调试设备,以实干孕育出“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献”的精神雏形。同时抗排三队的技术创新激发了全处的创新活力,各基层单位纷纷立足单位实际探索业务创收新路径。在此浪潮推动下,省骆运机电安装处、多种经营科相继成立,随后水利实业公司也应运而生,逐步构建起管理处多元化发展的全新格局。

时光荏苒,“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献”的精神始终焕发着蓬勃生机,在后续一次次抗洪抢险的生死较量中,在一项项重大工程建设的艰苦奋战里,不断升华沉淀,早已深深融入省骆运管理处的血脉之中。如今,它已成为指引骆运管理处勇毅前行的精神旗帜,激励着一代又一代水利人在守护江河安澜、推动水利事业高质量发展的征程中,不断续写新的奋斗华章。