千帆过尽,岁月留下的是无数值得细细品味的体悟;时光荏苒,总有些珍贵的记忆值得深藏心底。请跟随我们的脚步,去感受他们光阴里的风采,倾听他们照片背后的故事。

会议室静谧无声,阳光轻柔地洒在桌上的一叠老照片上。季野平坐在长桌旁,轻轻拿起一张张照片,向工作人员娓娓讲述这些照片背后的故事,一段个人拼搏与管理处发展的历程如画卷般徐徐展开。

图1:2025年3月在处机关会议室采访季野平

投身水利 扎根起步

1976 年,28 岁的季野平为照顾宿迁的家人,放弃前往华东水利学院深造的机会,毅然决然从连云港锦屏磷矿调入江苏省第三抗旱排涝队(下文简称:省抗三队)。这一来,便是一生的坚守。

刚到省抗三队,季野平被分配到政工组,负责宣传和劳资工作。季野平笑着说:“宣传工作可不轻松,每到汛期出机的时候,我就带着同事们在工地上忙得脚不沾地,写标语、拉横幅,想方设法调动大家的工作热情。”

图2:1977年季野平在省抗三队政工组办公室留影

当时,省抗三队的正式工数量很少。每年汛期来临前,单位都会招聘大量季节工参与抽水工作。队里会在出机前,组织技术人员对季节工开展培训。“虽然我不是季节工,但每节课我都会参加,毕竟刚接触这份工作,跨了行业,心里一点底都没有,就想赶快熟悉队里的主要业务。干一行要爱一行,干一行要钻一行呀。” 回忆起那段时光,季野平眼中却满是感慨。

1978年,省政府大力支持省抗三队建设,陆续调入了不少人员,有老同志、年轻的大学生,还有刚从部队转业的人员,职工从最初六七十人增至三百多人。人员的急剧增加,使得人事档案管理问题凸显,档案缺失情况严重。由于工资标准主要依据人事档案来核定,作为劳资员的季野平深感责任重大,“我只好一趟趟跑县劳动局,把职工缺失的原始身份材料一个一个找出来,一点点将个人档案信息补充完整。那时候没有计算机,全靠手写,不容易啊。当时单位里一共有 373 名职工,每个人的生日、工资级别,我都记得清清楚楚,随便问我一个,我马上就能说出来!” 说到这儿,他脸上洋溢着自豪的笑容。

图3:1978年省抗三队召开职代会(前排左一为季野平)

1979年,季野平受邀参加省人事局工资改革会议,参与制定了当时的工资改革办法,为全省事业单位工资体系的优化出了一份力。

多岗历练 精勤履职

1985年8月,省抗三队与江苏省骆马湖控制工程管理处合并,组建为江苏省骆运水利工程管理处。

图4:1986年季野平在全处职工大会上解读工资政策

“合并后,一下多了好多人,人员构成更复杂,档案乱成一团,工资政策执行也不统一,职工意见比较大。”季野平语气中带着感慨,仿佛又回到那段手忙脚乱的日子,“处领导让我在全处大会上把工资政策讲明白,我就把职工人事档案翻出来,对着工资政策文件结合一些职工个人情况,一个条款一个条款地解释,让职工们了解自己的工资怎么算 —— 只有当每个人都能从政策里找到自己的‘位置’,这单位的凝聚力才算扎了根啊。” 他微微眯起眼睛,仿佛又看见当年会议室里职工们拿着笔记本认真记录的场景。

1988 年,季野平升任管理处办公室主任。回首那段岁月,季野平不禁感慨:“起初办公室配备人员较少,只有三个人,加班是家常便饭。那时还没有打印机,材料写完都得自己动手刻钢板、油印,时间一长,手指都磨出茧子了。遇上大型会议更是忙得几天都回不了家。”凭借出众的文笔,季野平在当时被大家盛赞为管理处的“一支笔”,其撰写的文章常见诸杂志,收获多方好评 。

季野平接着回忆道:“由于领导觉得我做劳资有经验,便把这项工作也放到了办公室。这期间,有件事我还挺自豪的。有一回,省厅下发了工资改革文件,要对技术人员工资进行调整。当时我生病在家,劳资员根据文件拟定初步意见向我汇报。我仔细研读调资政策文件后,发觉他对政策的理解有偏差。于是指导他按照我的理解重新测算,结果全处享受政策红利的人数从原本的十几人,大幅提升至一百多人。” 这件事获得省水利厅人事处的高度认可,还专门下发便函,要求厅属各单位补报相关信息。最终,全厅成功为数百人补报工资,有力推动了全省水利系统工资改革工作的精准落实。“劳资工作关系到职工切实利益,解读文件一定要字斟句酌,只有正确领会文件精神,才能确保职工利益不受损,避免工作失误。”季野平神色认真,郑重说道。

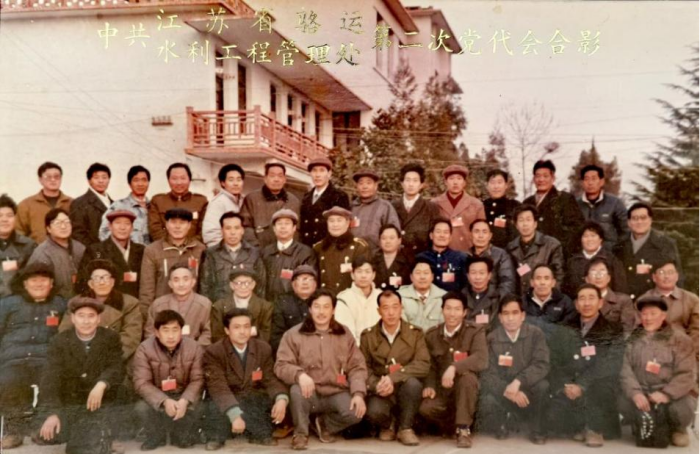

图5:1993年12月中共江苏省骆运水利工程管理处第二次党代会合影

(第三排左三为季野平)

1994 年,季野平调任水政科科长,恰逢全省水利系统全面推进确权划界工作。“那时候没有先进测绘技术,全靠人工扛着木质标杆、水准仪,在滩地和芦苇荡里一点点丈量。既要对照历史资料核对坐标,还要与地方政府协调争议地块,都是整天整天地在外跑。”这次确权划界工作, 明确了处属工程的管理范围,为工程安全稳定运行筑牢了根基 。

1996年6月,单位迎来新使命:成立省水政监察总队骆运支队。这是管理处首个执法机构,季野平任副支队长。“那时候经常白天忙完工作,夜里两三点还要对骆马湖违法采砂船进行突击检查。面对执法,不少采砂人员不理解,甚至抵触情绪比较强烈。每到这时,我就上前,耐住性子,一点点给他们解释采砂的危害。”季野平笑着说道。日复一日的沟通与坚持,不仅化解了执法矛盾,也让季野平的性格愈发沉稳坚毅。凭借这份真诚与耐心,许多采砂船主在推心置腹的交流中,终于意识到问题的严重性,主动关停机器,有序驶离现场。

图6:1996年省水政监察总队骆运支队业务培训合影(前排左二为季野平)

水政监察支队的成立,正式开启了管理处投身水政执法、维护单位权益的征程,为水利工程的安全平稳运行以及水资源的合理有序利用,提供了坚实有力的保障。

狠抓工程 育新逐梦

1999 年至 2003 年,季野平先后担任沙集闸站管理所、刘老涧闸站管理所所长,以及皂河站支部副书记兼黄墩湖滞洪闸管理所所长。

图7:2001年刘老涧1号机组大修现场(左一为季野平)

“我虽然不是科班出身,可心里清楚,工程设备维修养护对于基层站所而言,那就是生存的根本,是重中之重。我这人性格比较执拗,认定工程管理必须规规矩矩,容不得丝毫马虎。” 说到这儿,他的神情愈发严肃,“尤其是汛前检查,对水管单位极为关键。我一直叮嘱职工,一定要严格遵守规章制度,汛前检查工作必须细致入微,要全面覆盖每一处设施设备,不留任何死角,将所有隐患彻底斩草除根!只有这样,才能筑牢工程安全防线,确保人民群众生命财产安全。”凭着这股对工作死磕到底、绝不妥协的较真劲儿,季野平管理的工程设备总是光洁如新,检修台账详实精准,站区环境整洁有序,且始终保持着 “零事故” 的优异成绩。

图8:2001年刘老涧1号机组大修结束后部分职工合影(前排右四为季野平)

在抓好工程管理的同时,他始终将人才培养放在心上,“我当时要求所里技术干部全下到运行一线去,坐在办公室看图纸、纸上谈兵可不行,必须得深入现场!理论得和实践相结合,业务才能真正精通起来。就拿当时刘老涧的继电保护器来说,用的全是国外的设备,如果不实实在在地锻炼、培养技术员,让他们实地了解设备的运行原理,这么先进的设备,他们如何进行维护保养呢?”

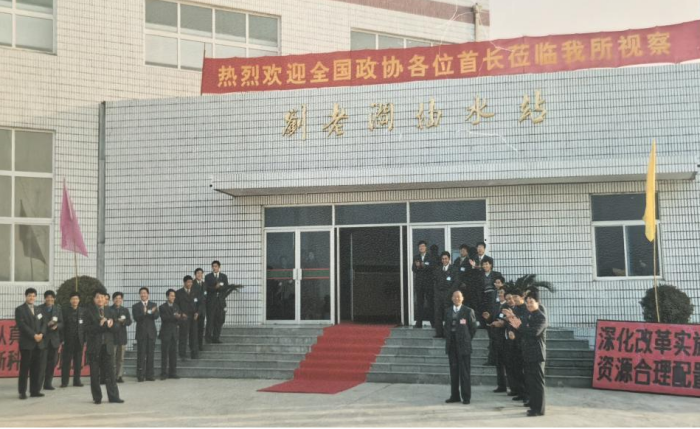

图9:2001年迎接全国政协到刘老涧抽水站参观调研(前排右二为季野平)

谈及技术创新,他笑着回忆:“当年皂河站开机,运行方式很原始,主机组通电后,得专人一路小跑,扯着嗓子大喊‘开闸了’。闸门那边的工人听到后才手动开闸。这过程耗时又耗力,效率特别低。有次和技术干部聊天,我就问他们:‘你们能不能研究出一套自动化方案,让主机组一通电,上游闸门就能自动提起,实现整个流程的自动化呢?’” 他顿了顿,目光中闪烁着光芒,“当时好多人觉得这是天方夜谭,可你看现在,不都实现了?有些事就得敢想,敢把想法变成钻研的课题,琢磨透了,早晚能梦想成真。”

合上相册,季野平无限感慨,从当初的抗排三队,到合并后不断发展的骆运管理处,再到深入基层站所工作,他目睹了管理处的岁月变迁与一路成长。他转过身,对身旁工作人员语重心长地说:“希望新一代水利人能充分施展个人才华,把青春与热血毫无保留地奉献给水利事业,脚踏实地走好自己的人生路,奋力书写出精彩绝伦的篇章。”

人物简历:季野平,男,中共党员,1948年11月出生。1969年7月至1976年3月,在连云港锦屏磷矿工作;1976年3月至1985年8月,任省抗三队政工组劳资干事;1985年8月至1992年10月,先后任省骆运管理处政工科劳资干事、政工科副科长、机关办公室主任;1992年10月至1994年3月,任省骆运抗排二队党支部书记;1994 年3月至1999年8月,任省骆运管理处水政科科长;1999年8月至2005年1月,先后担任省沙集闸站管理所所长、副书记,省刘老涧闸站管理所所长、副书记,省皂河抽水站副书记,省黄墩湖滞洪闸管理所所长、副书记;2005年1月,省黄墩湖滞洪闸管理所退二线。