习近平总书记指出,劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现,是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力。为庆祝骆运管理处成立40周年,大力传承弘扬劳模精神,值此“五一”劳动节之际,特推出“解码劳模力量”系列报道,刊载管理处劳模、工匠的先进事迹,激励全处广大干部职工立足岗位、艰苦奋斗、创新奉献,为全面推进管理处高质量发展而不懈奋斗。

本期人物:孙建国,男,中共党员,现年72岁,原省骆运管理处抗排队潜水班班长、金工车间主任。2005年被评为全国劳动模范;2004年获得全国五一劳动奖章;2001年被评为江苏省劳动模范;1998-2002年被评为江苏省水利厅先进个人;1998-1999年被评为宿迁市劳动模范、十佳人物、百家文明职工、立三等功;1994-2002被评为省骆运管理处先进工作者。

1953年,孙建国出生于南京。1969年,16岁的他响应知识青年上山下乡的号召,毅然奔赴苏北大地。苏北的生活条件艰苦,但年轻的孙建国没有丝毫退缩,反而在这片土地上,他找到了为之奋斗一生的事业——水利。

千锤百炼 甘为表率

1978年,宿迁闸管理处计划组建苏北首个潜水班,负责徐州、宿迁等地区水利工程上下游辖区的水下抢险打捞任务。潜水工作危险系数高,不仅要面对复杂的水下环境,还时刻面临未知风险,通知发布许久,无人响应。当时身为单位采购员的孙建国,工作轻松又实惠,可他却在此时挺身而出,成为第一个报名者。面对妻子的反对和亲友的劝说,他坚定地说:“采购员我不做有人抢着干,可潜水员急需有人干却没人愿意,工作不该挑肥拣瘦!”他的这份担当,感染了身边的人,陆续有四名同志加入潜水班。凭借一定的组织能力,孙建国被任命为潜水班班长,他暗自下定决心,一定要干出个样子来。

在一个月的培训中,孙建国刻苦钻研理论知识,扎实进行实践练习。结业考核时,他各项成绩全优,荣获第一名。培训结束的第二天,他就带领潜水班奔赴邳洪河闸执行水下打捞任务。邳洪河闸年久失修,水下情况复杂,乱石堆积,闸门底部被杂物卡住,难以关严。一般潜水员面对5米多深的水下环境,没有十足经验不敢轻易下潜,而孙建国却毫不犹豫地穿上潜水衣,率先潜入水中为队友探路。在探测第5孔闸时,他一脚踩空,被水流击倒,跌在尖石上,潜水衣被划开一个口子,腿肚鲜血直流。上岸后,大家都劝他去附近医院包扎休息,他却只让助手用布条简单包扎,便又带领同伴潜入水底开始打捞。在这次打捞行动中,他轻伤不下火线,每天带着受伤的腿在水下作业8、9个小时。经过一周奋战,打捞任务顺利完成,可他腿上的伤口却因未及时处理开始化脓,经过半个多月治疗,伤口虽愈合,却落下了一大片显眼的疤。

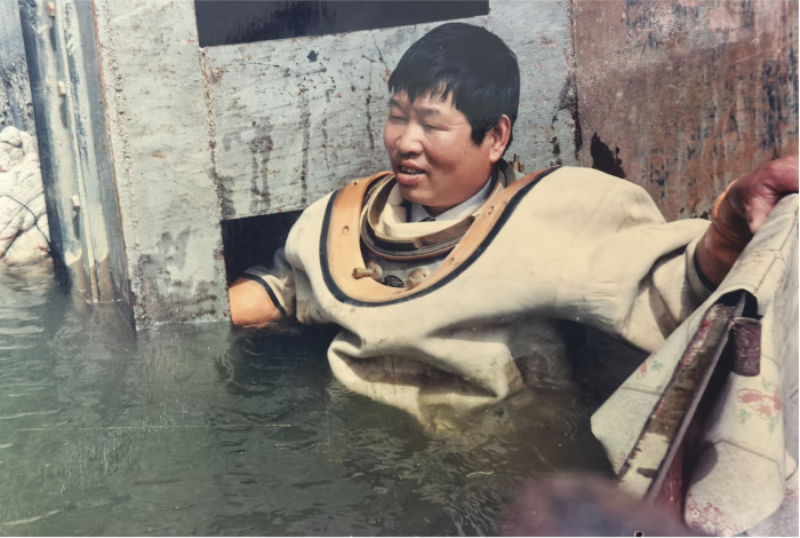

图1:八十年代在房亭河地涵进行潜水堵漏前穿着潜水服(中间为孙建国)

1997年1月的某天,正值数九严冬,宿豫县皂河灌区的轴流泵急需水下抢修。在零下12度的严寒中,孙建国独自潜入刺骨的水底,几上几下,潜水修理长达3个多小时,直到试车成功。当他浮出水面时,在好几个人的搀扶下才颤抖着站稳在冰天雪地中。此后,他四肢患上了风湿性关节炎,每逢阴雨天就疼痛难忍,整夜难眠。但这些困难从未让他退缩,类似冲锋在前、迎难而上的事例,在他的职业生涯里数不胜数。“为单位多作点贡献,是我应尽的义务!”每当有人对他的奉献和付出表示赞扬时,他总是带着谦逊的微笑,真诚地说出这句话。

图2:九十年代在宿迁闸进行潜水堵漏中途休息

蛟龙入水 无私护安

1986年夏季,徐州市发生一起凶杀案,犯罪嫌疑人拒不认罪。警方根据现场血迹追踪至解台闸下游,打捞多日却一无所获。经宿迁公安局推荐,他们向潜水班求助。得知要打捞尸体,潜水班队员们都面露难色。毕竟,这不仅考验勇气,还得克服心理障碍。这时,孙建国站了出来,他眼神坚定地说:“我是班长,我带头!”孙建国心里虽也害怕,但想到责任和受害者家属,他还是率先下水。接下来的两天,他在复杂的水域艰难搜寻。终于,在一团杂草中,他捞起了被害人已腐烂的大腿。那腐臭气味熏得他直呕吐,即便现在回想起来仍觉恶心。不过,他的努力没有白费,这一发现成了案件侦破的关键。案件侦破后,当地百姓悬着的心放下了,社会治安也得到维护,孙建国功不可没。

1998年3月,宿迁市区发生一起特大交通案,两名肇事者将两名行人撞一死一伤后逃窜,在宿迁运河一号桥连车带人坠入河中。警方打捞无果,现场拥堵严重。当时,潜水班在山东修船,接到通知后,孙建国和几名潜水员于晚9时赶到。来不及吃饭、休息,孙建国第一个跳下水,一直工作到深夜,终将肇事车辆和两名肇事者尸体打捞出水,还协助警方疏散群众、疏通河道。当人群散去,他累瘫在地,因为这一天他已连续作业16个小时。

多年来,孙建国和他的潜水班同事靠潜水打捞物证,协助警方侦破了50多起涉水案件。当时,一些不明情况的人会私下议论:“他们这么拚命,每人不得弄个三五千块啊!”然而,这些人哪里能想到,潜水班多年来从未收过警方一分钱报酬。孙建国常对班里的同事说:“警察是在为人民群众打击犯罪,守护我们的安宁。咱们协助他们是为维护社会的公平正义,理应无条件全力支持。”

为确保能及时响应警方的需求,孙建国还主动将自己的联系方式提供给周遭十余个市县的公安机关。一旦接到警方求助信息,他总是迅速组织潜水班同事,第一时间赶赴案发现场。他们的功绩得到了社会各界高度认可,宿迁市公安局授予潜水班“见义勇为”先进集体荣誉称号,1998年,睢宁县公安局特意赠送一面锦旗,上面绣着:“蛟龙入水破疑案,文明之花水下开”。

淡泊名利 矢志不渝

凭借精湛的潜水打捞技术,孙建国声名远播,成为行业内炙手可热的专业人才。各地企事业单位与民营打捞队纷纷向他抛出橄榄枝,给出优厚待遇。当时,扬州某大型企业向孙建国许下极具诱惑的承诺:不仅提供每月2000元的基本薪资,还给予打捞收入10%的高额提成,年收入预计可达10万元以上,是其当时收入的五倍之多;此外,承诺在扬州市区分配一套100余平方米的三室一厅住房,工作满十年后产权归其所有,还能为孙建国举家安置,为下岗的妻子提供理想工作机会。山东某民营打捞队亦以单次潜水作业1小时支付100元的高价报酬邀其合作。

图3:九十年代在洪泽抗旱架机抽水(左一为孙建国)

面对这些诱惑,孙建国始终坚守初心,每次都予以婉言拒绝。他常以质朴而坚定的话语回应:“我是单位培养出来的,哪能做对不起单位的事,我要将技术全部奉献给单位!”多年来,类似的“发财机遇”接踵而至,却无一例外被他毅然回绝。这份对单位的忠诚与对事业的坚守,彰显出他淡泊名利、甘于奉献的崇高品格,也成为激励身边同事扎根岗位、砥砺奋进的精神旗帜。

水下巧思 双赢创收

“九五”期间,水利行业改革全面推进,为水利事业发展注入新动能。孙建国敏锐把握时代机遇,以开拓创新的精神主动融入市场经济浪潮,积极探索水利事业单位改革新路径,成为行业转型发展的先锋典范。

一次,有艘轮船叶轮掉入京杭运河泗阳县与宿豫县交汇处水底,船长慕名前来请孙建国他们潜水班打捞。成功打捞叶轮后,孙建国目睹船队耗费数千元雇船,将船头拖运30余公里至船厂维修的复杂流程。在随船前往船厂学习修船技术时,他观察到传统吊车起吊上岸维修的作业模式,由此萌生创新设想:利用潜水作业技术,在水下直接完成轮船零件的打捞、安装与维修。这一方案既能缩短维修周期、降低船主成本,又能为单位创造经济效益。秉持“世上无难事,只怕有心人”的信念,孙建国利用两周业余时间,开展大量技术研究与实践探索,成功研制出10余种规格各异的潜水修船工具。接下来的三年内,他累计为上千艘船只提供高效水下维修服务,不仅为单位创收超百万元,更切实为船主节省大量时间与经济成本。

此次成功激发了孙建国开拓市场的更大决心。1997年地级宿迁市成立不久,市政建设中遇到一个难题:一根长165米、直径1米的铸铁水管需穿越黄河故道二号桥,以保障新区自来水供应。在市建设部门多方尝试未果、计划外聘专家之际,孙建国主动请缨,带领团队与技术人员深入研究,最终仅用12天便高质量完成重达千余吨的水管水下铺设任务。此举较原计划缩短工期48天,为建设单位节省数十万元资金,同时为本单位创收4万元,创造了宿迁市政建设的奇迹。

除了拓展的新业务,堵漏、打捞的看家本领也被孙建国用在了经营创收上。数年间,他率领队伍辗转苏、鲁、豫、皖四省,足迹遍布近两百多个市县区,累计行程超80万公里。凭借精湛的水下作业技术与高效的服务体系,成功创造三百多万元经营收入,不仅有效缓解了单位管理经费紧张的局面,更通过“以水养水”的创新模式,实现水利事业自我造血、持续发展的目标。

舍家守业 大爱无言

在事业上,孙建国无疑是成功的,但对亲人,他却亏欠了很多。了解他的人都知道,一年365天,其中有200天以上他奔波在外,顾不上家。受单位住房调整维修等因素影响,自婚后他们家先后搬了十余次,而每次他都因为肩负工作任务而缺席,全靠瘦弱的妻子许胜荣在邻里帮助下完成。她常戏称丈夫是一心扑在工作上、不顾家的“工作狂”。

1998年,长江流域洪水肆虐,汛情如令。抗旱排涝队接江苏省防汛抗旱指挥部紧急调遣,需要星夜驰援新沂河海口抗洪抢险一线。出征之际,孙建国收到一个如晴天霹雳般的噩耗——86岁的老父亲脑溢血复发,生命垂危,家人盼他速归。面对亲情与使命的抉择,孙建国强忍内心焦虑,匆匆叮嘱姐妹悉心照料父亲后,毅然随队奔赴抗洪战场。在汹涌的洪水面前,他与队员们并肩作战,为人民群众筑起一道坚不可摧的安全防线。

孙建国半生与水相伴、为水利事业拼搏奉献。他用实际行动诠释了劳模精神、劳动精神与工匠精神,在水利行业的发展历程中留下了深刻印记。他的事迹如精神火炬,势必将继续激励着水利战线的干部职工,在各自的岗位上,不畏艰难、勇于创新、无私奉献。